新着情報

「里帰り出産」、見直してみませんか? 「出産の安全」からみた問題提起

富永愛法律事務所 医師・弁護士 富永 愛 です。

司法試験に合格し、弁護士事務所での経験を積んだ後、国立大医学部を卒業し医師免許を取得。

外科医としての勤務を経て、医療過誤専門の法律事務所を立ち上げました。

実際に産婦人科の医療現場を経験した医師として、法律と医学の両方の視点から産科を中心とした医療問題について発信します。

出産のトラブルでお困りの方は、是非一度お問い合わせください。

親元に帰省して出産する、里帰り出産。妊婦さんにとっては心強く、帰省を心待ちにしている方もいるのではないでしょうか。

でも、里帰りはメリットだけかというと、決してそうでもありません。特に「安全な出産」という視点で見ると、不安な点が多々あるのも事実です。

ここでは、あえてデメリットを見ることで、安全な出産に必要なことを検証していきたいと思います。

里帰り出産の現状は?

妊婦さんが親元に戻って出産する里帰り出産。10~20年前は60%前後の方が里帰り出産していました。全体的に減少傾向にある今でも、調査によって結果のばらつきはありますが、4割~半数くらいの方は里帰りでの出産を選択されているようです。

里帰り出産は、産前産後のサポートという意味ではとても安心です。特に日本の場合、お父さんが仕事を調整しようとしてもまだまだ難しいときもあるので、おのずと里帰りを選ぶ方が多くなるのでしょう。

しかし、産前産後を安心して過ごすことも重要ですが、いちばん重要なのは出産そのものを無事に終えることです。里帰り出産は、実家が遠方の場合、里帰りをするまでに通っていた病院から転院しなければなりません。転院は、果たして妊婦さんと赤ちゃんの安全にとって良いことなのでしょうか?

里帰り出産は安全?

安全の視点から見ると、里帰り出産には様々な気がかりがあります。

以下に、その不安点を挙げていきましょう。

受け入れる医療機関にとって、妊婦さんの情報が乏しい

里帰りする場合、これまで妊婦健診を受けてきた病院やクリニックを離れ、別の病院と医師のもとで出産にのぞむことになります。もちろん紹介状などで必要な情報提供はされますが、妊娠初期からの体調やメンタル面など細かい部分まで、ずっとコミュニケーションしてきた医療機関ほどしっかり把握できるわけではありません。

妊娠経過が順調なら問題ありませんが、トラブルが起きたときの情報不足が懸念されます。

地域によってはスタッフも医療機関も不足

日本で産科医療を提供している病院の多くは中・小規模病院です。都市部以外では医師数も少ない傾向があり、医師一人の体制で外来から出産まですべてを行っている産科クリニックも珍しくありません。

医師一人で、すべての出産をちゃんと診ていくのは、限界があります。出産が重なったときや何かトラブルが発生したとき、どうしても対応が遅れたり、多忙ゆえの判断ミスが事故につながることもありえます。

たとえば、2021年6月、北陸地方のある病院で、出血のため受診した妊娠35週の妊婦さんに対し、常位胎盤早期剝離を疑うことなく早産と診断し、不適切な陣痛促進剤の投与を行い、帝王切開を実施せず経腟分娩を続行したことによって赤ちゃんを死亡させてしまった事故がありました。 妊婦さんは東京に住んでいましたが、里帰り出産のために帰省していました。そのときの主治医は、周辺2市2町の妊婦さんをほとんどひとりで担当していて、事故をきっかけに地域の医師不足が浮き彫りとなりました。

※参考:TBS NEWS DIG「医療事故はなぜ起きた?「胎盤早期剥離」で赤ちゃん死亡 主治医は“1人で4市町担当”」

高度医療施設が遠い・連携不足

出産時の妊婦さんや、生まれた赤ちゃんに専門的な治療が必要になったときには、迅速に高次医療機関につなげられる環境がなくてはなりません。

しかし、地域によっては高度な医療を提供する施設が遠方だったり、少なかったりなど、万全とはいえない場合もあります。

里帰り先の産院を選ぶとき

出産の安全は産院選びに左右されるといっても過言ではありません。最近は食事や入院環境、無痛分娩の可否といったサービス重視で産院選びをされる方も多いですが、里帰り出産を希望する方は、まず安全重視で下調べを行うことをおすすめします。

注目したいのは次のようなポイントです。

規模は? 複数の医師がいる?

産院として選べる先には、総合病院からクリニックや助産院まで、さまざまな施設があります。

安全面からは、やはりある程度の規模があって、複数の産婦人科医がいる病院を選ぶことをおすすめします。

妊婦さんや赤ちゃんの緊急時の体制は?

万が一、出産時や赤ちゃんに何かトラブルがあったとき、その施設ではどんな対応がとれるのか、設備があるか、確認しておくといいでしょう。

搬送されるとしたらどこの医療機関で、その医療機関とはどれくらい距離があるか、どんな設備があるのか、そうしたことも大切な確認ポイントです。

帰省する地域に安心して出産にのぞめそうな病院がない場合、里帰りを検討し直すことも選択肢のひとつです。

ご両親にお手伝いいただける場合は、出産後にご両親に移動してもらい、自宅に来てもらう方法もあります。自治体の産前産後のサポートも近年充実傾向にあります。陣痛タクシーや産後ヘルパーなどの利用も含めて、妊婦さんと赤ちゃんにとって、一番良い方法を考えてみていただきたいと思います。

コロナ禍の出産は「安全」だった?

ところで、里帰り出産の選択に大きな影響を与えたのが、2019年末頃から始まって3年ほど続いたコロナ禍です。爆発的に感染者が増加した2020年4月には、日本産科婦人科学会と日本産婦人科感染症学会が、二度にわたって「里帰り出産を避けてほしい」という内容のメッセージを出していました。

実際、移動が原因で感染すること・自分が原因で帰省先に感染が広がることを心配した妊婦さんは多かったようで、コロナ禍の里帰り出産はそれまでよりも減る傾向になりました。

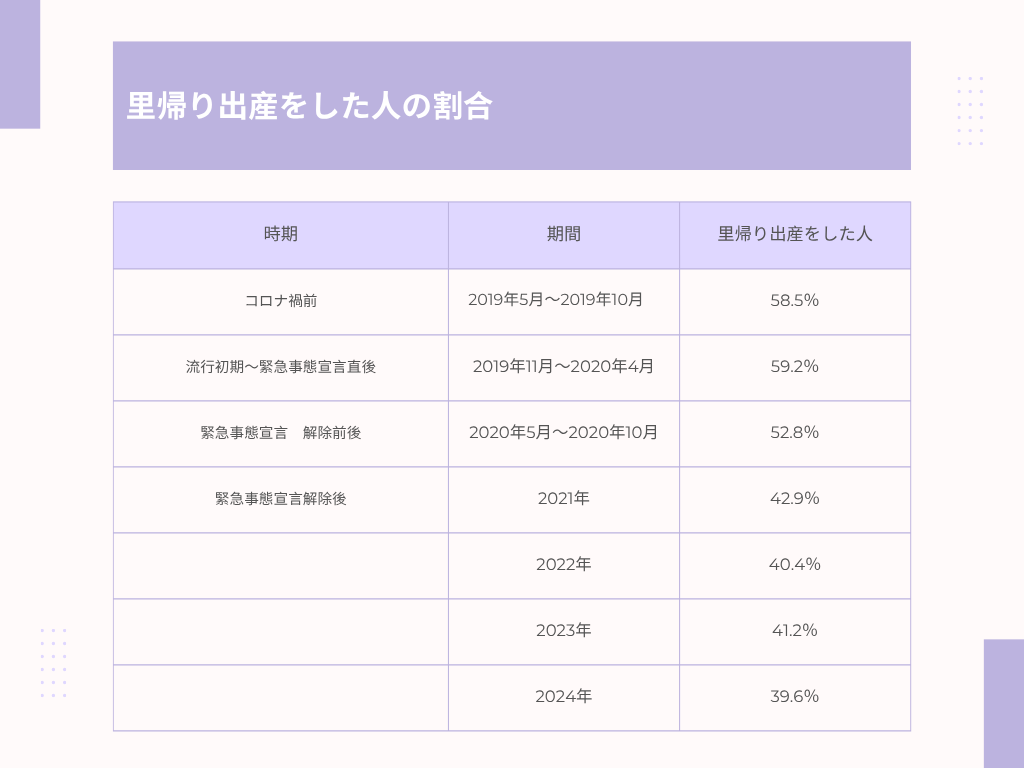

2020年秋、2019年5月~2020年10月までに出産した方を対象に育児雑誌「たまひよ」が行ったアンケート調査(たまひよ妊娠・出産白書2021)によると、コロナ禍が始まる前まで(2019年5月~2019年10月)と、緊急事態宣言以前の時期を含む6か月間(2019年11月~2020年4月)に出産した方では、60%にせまる方が里帰りしています。しかし、緊急事態宣言中から解除前後まで(2020年5月から10月までの期間)に出産した方の里帰り出産率は52.8%。明らかに低くなっていました。

同じ「たまひよ」が行ったさらに新しい調査(たまひよ妊娠・出産白書2025)では、2021年の里帰り出産率も確認できます。緊急事態宣言が繰り返されたこの時期には、里帰りはますます減って42.9%。以降、40%前後のまま回復していません。里帰りの選択に大きな影響を与えたコロナ禍を経て、いまや「里帰りなしの出産」は主流になりかかっているように見えます。

安全という側面からみると、これは決して悪いことではないかもしれません 。

というのも、分娩に関連して発症した重度脳性麻痺への補償を行う「産科医療補償制度」の、第53回運営委員会の資料(資料2)を確認すると、コロナ禍突入後に重度の脳性麻痺になった件数(審査対象案件数)は、それまでより明らかに少なくなっているのが見て取れるためです。

まだ申請受付中のデータなので、正確な件数はこれより増えると見込まれるものの、2015年から2018年までの確定案件数が475件、432件、426件、429件と推移しているのに対して、2019年は353件、2020年は268件、2021年は173件(2024年10月時点)。

里帰り出産が少なくなり、環境の整った都市部で出産した妊婦さんが多くなったことと関係があるのかもしれないと思っています。今後も注視してゆきたいと考えています。

ご自身と赤ちゃんの安全を第一に

日本の周産期死亡率の低さは世界でもトップレベルです。ですが、それは産科医療が優秀だからであって、出産そのものに危険がないわけではありません。

産前産後の手助けも重要ですが、まず出産を安全に終えることが大切。それを念頭に「どこで産むか」をじっくり考えていただきたいと願います。

この記事を書いた人(プロフィール)

富永愛法律事務所医師・弁護士 富永 愛(大阪弁護士会所属)

弁護士事務所に勤務後、国立大学医学部を卒業。

外科医としての経験を活かし、医事紛争で弱い立場にある患者様やご遺族のために、医療専門の法律事務所を設立。

医療と法律の架け橋になれればと思っています。