新着情報

無痛分娩を選ぶときに知っておきたい吸引分娩のこと

【医療専門】富永愛法律事務所 医師・弁護士 富永 愛 です。

出産のトラブル(赤ちゃんや妊婦さんの重篤な後遺症や死亡など)は当事務所にご相談ください。

実際に産婦人科の医療現場を経験した医師として、「これって本当に正しかったの?」「納得できないけど、どうしたらいいのか分からない」——そんな不安を抱えている方に、医学と法律の両方の視点から、安心できる一歩を踏み出していただけるようお手伝いします。

「できるだけリラックスして出産したい」──そんな思いから、無痛分娩を希望する妊婦さんは年々増えています。

一方で、「無痛だと吸引分娩が多くなるって本当?」という声もよく耳にします。

なぜ、無痛分娩で吸引分娩が増えるのか、自然分娩との比較や原因について解説します。

徳島県の公立病院の調査

2019~2022年の1,172件の出産を比較した調査では、次のような結果が出ています。

- 無痛分娩の吸引分娩率:27.5%

- 自然分娩(非無痛)の吸引分娩率:6.6%

つまり、無痛分娩の場合、自然分娩に比べ4倍以上のケースで吸引分娩になっているということが分かりました。吸引の回数は1~2回で娩出できたケースが約80%でした。

一方で…

帝王切開への移行率は「無痛11.3% vs 非無痛7.5%」でそれほど大きな差はありません。

また、赤ちゃんが生まれたときに酸素不足や循環不全を示す「新生児仮死」での出生割合は、無痛分娩でも自然分娩でもほとんど差がありませんでした。

つまり、無痛分娩だからといって、赤ちゃんが酸素不足になるリスクが特別に高まったり、麻酔そのものが赤ちゃんに悪影響を与えるわけではないと報告されています。

なぜ吸引分娩が必要になるのか

吸引分娩は、お産の進行が停滞してしまったり、赤ちゃんの心拍に異常がある時など、赤ちゃんを早くお腹から出してあげなければならないときに行われます。

無痛分娩でなくても、吸引が必要なときはあります。

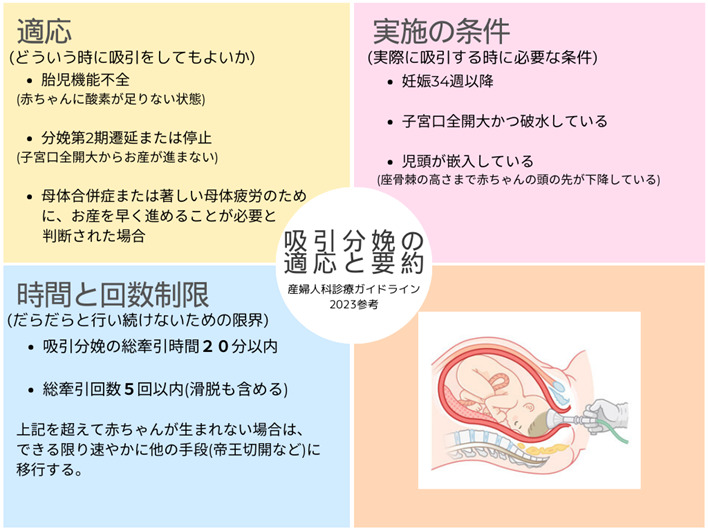

その方法は、吸引カップを赤ちゃんの頭にぴったりと被せ、機械を使い真空ポンプの力で引っ張ります。吸引分娩を行う時は、赤ちゃんの頭の位置や、吸引回数の制限などガイドラインに沿って実施しなければなりません。

吸引分娩の実際については、YouTube・コラムで詳しく解説しています!

無痛分娩で吸引分娩が多くなる原因は?

無痛分娩では、麻酔の影響がお産の進行にも大きく関わります。

無痛分娩で吸引分娩が多くなる原因として考えられるのは主に3つです。

- 陣痛が弱くなる(微弱陣痛)

麻酔によって子宮の収縮が弱まることがあります。これは、子宮の収縮をコントロールする神経と、痛みを感じる神経が近くにあるためと考えられています。 - いきみにくくなる

下半身に力が入れにくくなり、赤ちゃんを押し出す「いきみ(努責)」がかけられなくなることがあります。 - 回旋異常が起こりやすい

麻酔の影響で骨盤底の筋肉がゆるみ、産道が広がりやすい傾向にあります。

広がれば出産しやすいようにも思いますが、一方では赤ちゃんがうまく頭の向きを調整できず、正常な向きで降りてこない場合が起こり、回旋異常が増えてしまうといわれています。

この3つの原因が起こることで、吸引によって娩出を補助する必要性がでてきます。

無痛分娩を安心して選ぶには、病院やクリニックの体制を確認することが大切

このように無痛分娩では、自然分娩に比べて吸引分娩の割合が増える傾向があります。

一方で、帝王切開率や赤ちゃんの健康状態(新生児仮死の発生率)に大きな差はなく、麻酔そのものが赤ちゃんに悪影響を与えるわけではないことも調査で示されています。

大切なのは「リスクを正しく理解したうえで選ぶこと」と「体制の整った施設を選ぶこと」です。

麻酔を安全に扱える医師や十分な人数のスタッフがいるか、緊急時に帝王切開へ移行できる体制があるかなどを確認することが、安心して無痛分娩を選ぶ上で大切なポイントになります。

無痛分娩の実施体制が整っているかどうかは、無痛分娩関係学会・団体連絡協議会(JALA)のウェブサイトでも確認することができます。

一定の研修を受けたスタッフがいて、安全体制が整っていることの目安になります。

快適さと同時に、安全性を支える医療体制を重視して、納得できる出産を迎えましょう。

関連コラム

参考:当院における無痛分娩の現状-産婦人科医が提供する無痛分娩は産婦にとって安全かつ満足できるものか?-つるぎ町立半田病院・片山幸子ら(現代産婦人科vol.72No.2 2023年)

この記事を書いた人(プロフィール)

富永愛法律事務所医師・弁護士 富永 愛(大阪弁護士会所属)

弁護士事務所に勤務後、国立大学医学部を卒業。

外科医としての経験を活かし、医事紛争で弱い立場にある患者様やご遺族のために、医療専門の法律事務所を設立。

医療と法律の架け橋になれればと思っています。