新着情報

NIPT(非侵襲性出生前遺伝学的検査)ってどういうもの? 受けるべき?

富永愛法律事務所 医師・弁護士 富永 愛 です。

司法試験に合格し、弁護士事務所での経験を積んだ後、国立大医学部を卒業し医師免許を取得。

外科医としての勤務を経て、医療過誤専門の法律事務所を立ち上げました。

実際に産婦人科の医療現場を経験した医師として、法律と医学の両方の視点から産科を中心とした医療問題について発信します。

出産のトラブルでお困りの方は、是非一度お問い合わせください。

妊婦さんに負担がかからず、精度が高いとされる出生前診断・NIPT(非侵襲性出生前遺伝学的検査)。受検できる方の制限がほぼなくなり、実際に受ける方も増加してきましたが、診断そのものがデリケートな問題であるということは意外と置き去りにされがちです。

NIPTとはどのようなものなのかをご紹介しつつ、受ける・受けないの選択についても検証していきましょう。

NIPT 負担が少なく精度の高い出生前診断

お腹の中に赤ちゃんがいる日々。顔を見る日を楽しみに過ごす一方、ふと不安を覚えることは誰にでもあるのではないでしょうか。ちゃんと元気に育っているかな、病気や異常は出ていないかな……など。妊婦健診だけではぬぐえないそうした不安に応えるために、また生まれたあとのすばやい対応につなげるために、出生前診断(胎児診断)はあります。

かつては検査の負担やリスクが大きい羊水検査しかなかったため、たくさんの人が受けることはありませんでしたが、時代が進み、妊婦さんに負担がかからない検査も登場してきました。NIPT(non-invasive prenatal genetic testing:非侵襲性出生前遺伝学的検査)も、そのひとつです。

NIPTは採血のみで検査ができることや、かつてはあった様々な制限が撤廃され、希望すれば誰でも受けられるようになったこと、比較的高齢で妊娠する方が増えてニーズが高まっていることなどを背景に、近年、増加傾向です。

出生前診断のふたつのタイプ

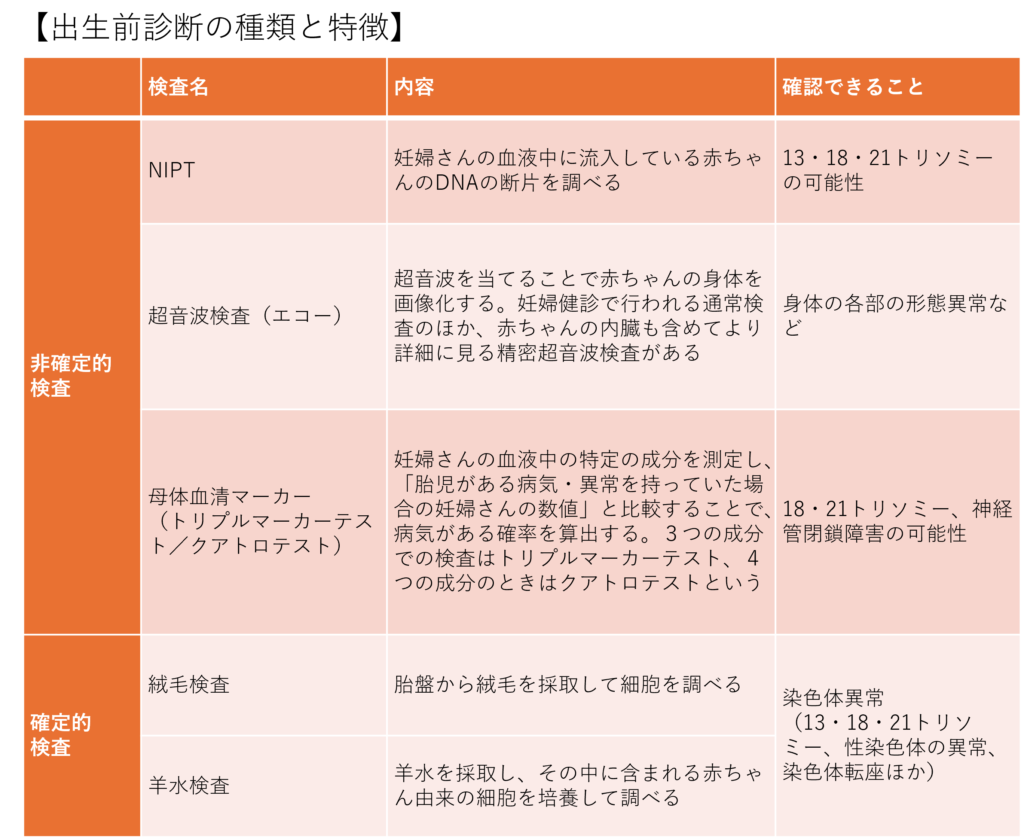

そもそも、出生前診断には、どのようなものがあるのでしょうか。

出生前診断には、大きく分けて「非確定的検査」と「確定的検査」のふたつがあります。

非確定的検査

「この病気や異常ならこういう徴候が出るはず」という基準に従って、赤ちゃんがその病気や異常を持っている可能性を判定する検査です。

あくまでも異常がありそうか・なさそうかを振り分けるもので、病気を確定させるものではありませんが、妊婦さんにとって負担の少ない検査です。NIPTはこちらに該当します。

確定的検査

採取した身体の組織や体液を調べ、病気や異常を確定させる検査です。

非確定的検査と比較すると身体の負担が大きく、検査が原因で流産につながる危険もあります。そのため、通常は非確定的検査で「病気・異常の可能性あり」となったあとに行います。

NIPTの検査方法は?

NIPTの検査に必要なのは、20mlほどの妊婦さんの血液だけ。そこに混入している赤ちゃんのDNAの断片を解析し、どの染色体がどれだけあるかを測定します。染色体が1本多いのなら、血液中に漂うその染色体の断片も通常より多くなっているはずという予想のもと、トリソミー(2本で一組になっている染色体が1本多い状態になっていること)の可能性を調べ、陽性・陰性として判定します。

赤ちゃんと妊婦さんは血を共有しているわけではないのに、DNAが妊婦さんの血液に入り込む理由は、胎盤にあります。胎盤はスーパーで売っているカイワレ大根の根元に似たような構造をしていて、妊婦さん側の組織であるスポンジ状の膜(基底脱落膜)に、赤ちゃん側の組織である絨毛が食い込むようなかたちになっています。その絨毛が新陳代謝すると、壊れた細胞からDNAの断片が離れ、胎盤の中を流れる血液と一緒に流れ出していきます(cell free DNA)。NIPTはこの流れたDNA断片を利用して検査するのです。

NIPTで判定するトリソミー

NIPTで判定するのは13・18・21トリソミーの可能性です。トリソミーは他の染色体にも起こり得ますが、これ以外のトリソミーは早い段階で流産してしまうのが大半であるため、調べてもあまり意味がないといわれています。逆に言えば、トリソミーであっても生まれてくることができるのが、これらの染色体のトリソミーということになります。

各トリソミーの特徴は、次のようなものです。

13トリソミー

13番目の染色体が1本多い13トリソミーでは、体格が小さいほか、目の発育が良くなかったり、耳の位置が低めだったり、唇や口の中がちゃんとくっつかなかったり(口唇裂・口蓋裂)といった、身体の各所の形成異常がみられることが多いです。また、心臓や脳にも何らかの異常があります。

13トリソミーのお子さんの多くは生まれてくることはできず、生まれても生後1ヶ月ほどで亡くなることが多いです。しかし、2割程度のお子さんは1歳の誕生日を迎えますし、1歳を迎えられた方の半数は10歳に達します。このためか、かつては生まれても積極的に治療しないという選択がなされることも少なくなかったようですが、近年少し状況が変わってきています。

18トリソミー

18番目の染色体が多い18トリソミーでは、赤ちゃんの体格が小さかったり体重が増えなかったりします。羊水は多すぎるか少なすぎるかどちらかで、脳や手足の大きさ・形状にも異常がみられることがあります。先天性の心臓疾患ほか、生まれてから様々な合併症がわかることもあります。

18トリソミーのお子さんの8割以上はお腹の中で亡くなってしまいます。生まれてくることができたお子さんも1年以内に亡くなる方が9割です。しかし治療によって5年以上生存される場合も多くなり、人によっては20歳を迎えることができた方もいらっしゃるなど、個人差も大きいようです

21トリソミー

21トリソミーはいわゆるダウン症です。もっとも有名な染色体異常といっていいかもしれません。

特徴的な顔立ちと発達の遅れのほか、様々な合併症がありますが、全員にすべてが生じるわけではありません。頻度が高いのは先天性の心臓疾患、難聴などです。また、子どものころに白血病のような病気を発症する方がいます。それ自体は一過性で大半の方は自然治癒しますが、ダウン症の方が血液疾患になるリスクは、一般の人より高いといわれます。

かつては10歳程度までしか生きられないといわれていましたが、医療の発達によって、今では60歳を迎える方も多数になりました。また、あたたかく愛嬌のある方が多いといわれています。

NIPTのメリットとデメリット

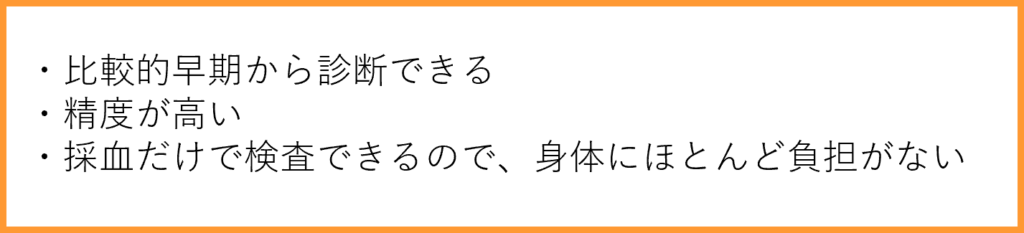

NIPTのメリットを挙げるとしたら、次のようなものです。

NIPTの受検が可能なのは妊娠10週からなので、早く検査したい妊婦さんには良いでしょう。また、非確定的検査ですが検査精度が高く、特に「陰性」と出た場合の的中率は99%以上とされています。それでいて必要なのは採血だけで、身体の負担もさほどありません。

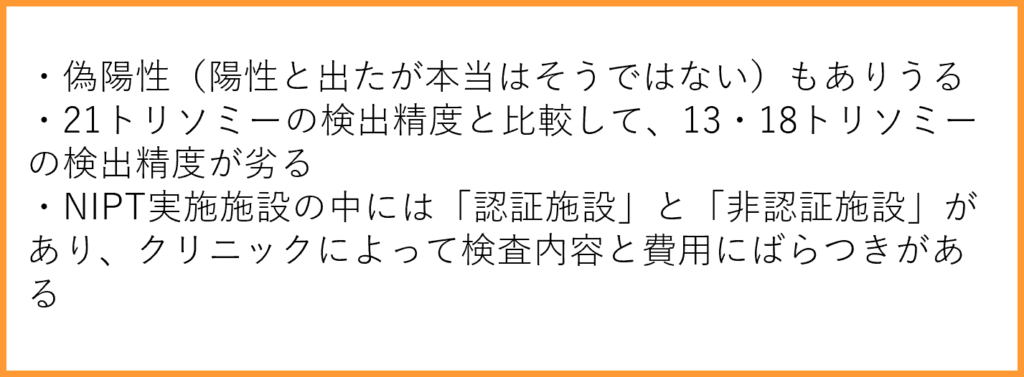

一方、デメリットとしては、次のようなものがあります。

NIPT全体の陽性的中率は91%と高精度です。しかし、これは21トリソミーの的中率が突出して高いことで押し上げられた数字で、18トリソミーの的中率は90%をやや下回りますし、13トリソミーではほとんど五分五分です。

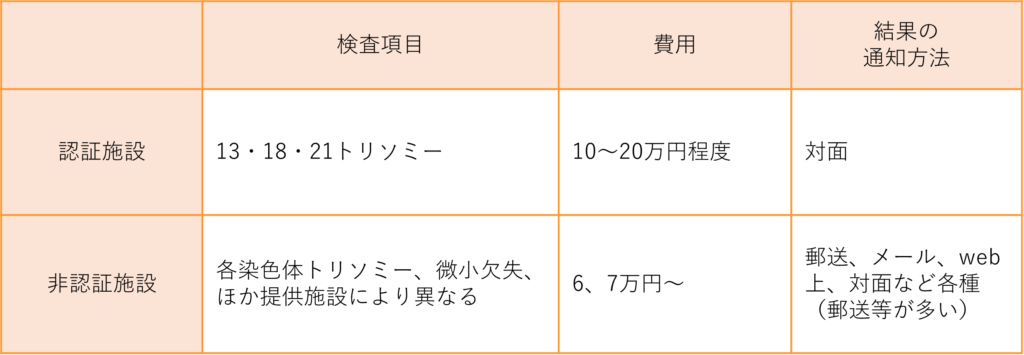

また、意外と知られていないのが「認証施設」と「非認証施設」があり、どちらを選ぶかで検査内容と費用の相場が変わることです。

認証施設の検査費用はだいたい10~20万円の範囲で、検査するのは3種類のトリソミーのみです。一方、非認証施設ではそれ以外の異常も検出可能であるとしているところが多数で、費用は最低ラインなら6、7万円台と、認証施設よりやや安価です。

認証施設が検査対象を限定しているのは、3種類のトリソミーについては検査精度が確認されていることと、そして出生前診断が本来とてもデリケートなものであることをきちんと認識しているからです。出生前診断の意義は、妊婦さんの安心のため、また陽性だったときには産後の環境を整えるため……などとされますが、事実上妊娠の継続を判断するためのものとなっていますので、陽性と出たときには専門的なサポートが必要です。認証施設ではその体制を整えています。

一方、非認証施設ではより広く異常を検出できるとしていますが、検査精度がきちんと担保・確立していない疾患も含まれています。そこで陽性が出たとしてもあまり信頼はできませんが、にもかかわらず妊婦さんは、お腹の命についての深刻な悩みを抱えることになります。それでいて、非認証施設の場合は結果が郵送やメールなどで送付されるだけで、十分な説明やフォローがないことも多いです。

妊婦さんご自身のお考えにもよりますが、NIPTを受けるのなら、なるべく認証施設を選ぶことをおすすめします。

※参考

出生前検査認証制度等運営委員会の追跡調査結果

https://jams-prenatal.jp/testing/nipt/follow-up-survey/

受けるか・受けないか?

NIPTが日本で行われるようになったのは2013年。それから10数年が経過して受検する方も増加し、将来的には受ける方がさらに増えていくのではというような雰囲気もあります。

ただ、すでに少し触れたように、NIPTを含む出生前診断は障害があることを排除する考え方にもつながる、非常にデリケートな問題をはらんでいます。

受ける方の多くは「安心を得たい」と検査に臨みますが、その安心という言葉が示すものは、「陰性を確認してほっとしたい」です。では、もし陽性と出たとき、その方はどのような気持ちになるのでしょうか。そして、その後、どのような選択をするのでしょうか。

また、陰性で安心したとして、出生前診断でわかるのはほんの一部です。赤ちゃんが生まれてからわかる病気や異常もたくさんあることを、果たしてその方はきちんと認識されているでしょうか。もし、生まれたあとに出生前診断ではわからない病気や異常がわかったとしたら、その方はどのように考えるのでしょうか。

NIPTを受けるか・受けないか。

それは、赤ちゃんの将来について、親としての覚悟を問われる選択です。

ご夫婦でよく話し合い、結果に対してどうするかをしっかりと決めてから、受検に臨んでいただきたいと思います。

NIPTを新しい世界を知るきっかけに

情報があふれる毎日の中で、妊婦さんが正しい知識を得ることも難しくなっています。ぜひ正確な知識を得てほしいと思います。

参考になるものとしては厚生労働省補助により制作された「妊娠中の検査に関する情報サイト」(2023年6月公開)があります。

このサイトには、ダウン症のある人の暮らしぶりを紹介するドキュメンタリー動画もあり、妊婦さんやご家族に対し、出生前検査を含むさまざまな情報を提供することを目的として作られたそうです。多様なダウン症の方々の生活のほんの一端ではありますが、この動画により、ダウン症のある人に対する正しい情報が広く伝わることを望んで制作されたものです。「乳幼児期」「学齢期」「成人期」(2歳から59歳まで)の人の暮らしぶりや「余暇とスポーツ」などの動画も公開されています。

公益財団法人日本ダウン症協会(JDS)の「子育て手帳 +Happy しあわせのたね」(webサイト)、「もっともっと知ってほしい! ダウン症のある人たちのことを」(パンフレット)も参考になるかもしれません。

私自身は、上記JDSのホームページで紹介されていたエミリー・パール・キングズレイさんの文章「オランダにようこそ!」に心揺さぶられました。興味がある方にはぜひ、直接、ホームぺージを訪れて読んでみてほしいと思います。

NIPTを考えるとき、そのちょっとした時間が、何か大切なことを考える時間になればと思います。

この記事を書いた人(プロフィール)

富永愛法律事務所医師・弁護士 富永 愛(大阪弁護士会所属)

弁護士事務所に勤務後、国立大学医学部を卒業。

外科医としての経験を活かし、医事紛争で弱い立場にある患者様やご遺族のために、医療専門の法律事務所を設立。

医療と法律の架け橋になれればと思っています。