新着情報

妊婦健診って何のために必要なの?

富永愛法律事務所 医師・弁護士 富永 愛 です。

司法試験に合格し、弁護士事務所での経験を積んだ後、国立大医学部を卒業し医師免許を取得。

外科医としての勤務を経て、医療過誤専門の法律事務所を立ち上げました。

実際に産婦人科の医療現場を経験した医師として、法律と医学の両方の視点から産科を中心とした医療問題について発信します。

出産のトラブルでお困りの方は、是非一度お問い合わせください。

妊娠すると定期的に受けることになる妊婦健診ですが、時に「この健診って何のため?」「本当に毎回受けなきゃダメなの?」と疑問に思うことはないでしょうか。妊婦健診はどうして必要なのか、何を確認しているのか、ひととおりご紹介します。

妊婦健診とは?

妊婦健診は、妊婦さんご本人と赤ちゃんの健康状態をチェックし、無事な出産へと導いていくことを目的として設定されています。

健診の意義は、「妊婦さんと赤ちゃんの健康が保たれるよう、継続的に確認する」こと。何の異常もなく出産まで行きつけば問題ないのですが、お腹に赤ちゃんがいるということは、やはり普通の状態とは違います。赤ちゃんが産み月まで無事お腹の中で成長できるように、また妊娠しているがゆえのトラブルで妊婦さんの健康や命が脅かされないようにしていかなければなりません。

そのため、各回の健診では、

・切迫流産・早産などの徴候がないか

・胎盤の位置や羊水の量は問題ないか

・赤ちゃんの頭の向きや子宮の中の位置に異常はないか

・合併症や感染症はないか

など、赤ちゃんと妊婦さん、双方の状態を確認していきます。

このチェック、何のため? 妊婦健診で行うこととその理由

妊婦健診のおもな項目は、どのような目的で行われているのでしょうか。

一つひとつ見ていきましょう。

体重測定

体重測定は、妊娠直後から後期までどの医療施設でも行われます。健診のたびに必ず測定し、体重の増え方を記録します。

妊娠により体重が増えていくのは当たり前ですが、過度な増加は赤ちゃんを4000g以上の巨大児にしてしまうリスクにつながります。逆に増えなさ過ぎると、赤ちゃんを低出生体重児にしてしまうリスクが生じますが、妊婦さんの「やせ」は近年問題となっています。

出生時の発育具合は成長後の健康や発症する病気と関係する、という認識が近年広まっているため、妊婦さんの体重は増えすぎず増えなさすぎず、適度に増加することを理想として管理が行われます。

つわりが発生する妊娠初期や、人によっては胃腸が押されてあまり食べられなくなったり吐き気がしたりする妊娠後期などに、体重が減ったり、増えなくなったりする妊婦さんもいます。体重の増減は、医療機関側にとって妊婦さんの毎日の生活状況を把握するバロメーターにもなり、治療的なサポートや栄養指導の必要性を判断する指標になります。

血圧測定

妊娠前の血圧に対し、妊娠中の血圧がどう変化するかを継続的に見ていきます。

特に重要なのは、妊娠することによって起こる危険な合併症「妊娠高血圧」を見逃さないことです。妊娠20週以降に出てくる高血圧を見つけることで、様々な予防策がとれます。妊娠高血圧はさらなる様々な合併症につながり、妊婦さんと赤ちゃんの両方の命に危険をもたらす可能性があるため、早めに見つけて慎重に管理していく必要があります。

また、もともと高血圧があった方はさらにリスクが高くなるため、それに対する対応を行います。

尿検査

尿検査は、最初の受診では妊娠の判定を行うほか、その後の妊婦健診では合併症やつわりの重症度を検出する目的で行っていきます。おもに注目するのは尿蛋白、尿糖、ケトン体です。

尿蛋白は一般的には腎臓の異常を示唆するもので、妊娠が進むにつれて増加してくるようなら妊娠高血圧を疑う指標になります。尿糖は、妊娠に伴って起こる「妊娠糖尿病」の発症を見分ける目安です。

そしてケトン体は、つわりの強さの判断に用いられます。ケトン体は食事がとれず脱水症状などを呈しているときに尿中に現れやすい成分で、増えるということは、まともに食事がとれていないということを意味します。

超音波(エコー)検査

膣内もしくはお腹の上から超音波を当てて、赤ちゃんの姿を画像化します。

最初の検査では赤ちゃんが子宮内にちゃんといるかどうか(子宮外妊娠の見分け)の判断をし、以後は赤ちゃんの大きさや奇形の有無、むくみの有無や程度、心臓の動き、血液の流れ方などを見ていきます。赤ちゃんのベッドである胎盤がどの位置にあるか(前置胎盤の見分け)、出血がないか(常位胎盤早期剥離の発見)も見ています。

継続して確認していくことで、赤ちゃんの育ち具合や病気の可能性も判断することができます。

血液検査

妊婦健診としての血液検査は、何の症状もなくても妊娠初期、中期、後期にそれぞれ1回ずつ行うのが一般的になっています。妊婦さんに他の病気がなく健康な状態か、母子ともに無事に出産できるかを確認するために行います。

初期の血液検査は血液型の確認と血液成分の一般的なパラメータのほか、B型・C型肝炎、梅毒、風疹、HIVなど、赤ちゃんに感染したり成長に影響したりする感染症の有無を調べ、必要なら治療につなげます。

中期も同様ですが、胎児に鉄分が特に必要となる時期であるため、貧血の検出と、妊娠糖尿病のきざしをつかむための血糖の数値が特に注目されます。

後期の検査では、血液一般検査のほか、出産時の出血に備えて血液凝固検査を行います。問題がある場合は治療が必要になりますし、大量出血を避けるために帝王切開が検討されることもあります。

腹囲測定(12週以降)/子宮底長測定(16週以降)

腹囲は、おへその上を通過するようにメジャーを回したときのお腹周りの大きさ、子宮底長は恥骨の中心から子宮の最上部までの直線距離で、いずれも羊水の量や赤ちゃんの大きさを知る指標とされてきました。

ただし、最近は超音波診断で同様の情報が得られることや、2023年版の「産婦人科診療ガイドライン」で腹囲・子宮底長測定のいずれについても「省略可能」と記されたことなどから、行わないところも増えてきています。

NST(ノンストレステスト/胎児心拍数モニタリング)

NSTは、分娩時に使われるのと同じ監視装置をお腹に装着し、胎児の心拍の変動と妊婦さんの子宮収縮を「見える化」することで、赤ちゃんの健康状態を確認する検査です。

赤ちゃんの心拍の変動のパターンからは、低酸素状態から脳・脊髄、心臓などの異常まで、赤ちゃんの様々な情報を読み取ることができます。何らかの問題があった場合は、追加の検査等を経て、早めに次の対応につなげます。

※NSTについてはこちらのコラムもご覧ください。

NST(ノンストレステスト)とは?グラフの見方を解説!

妊婦健診のスケジュール

健診受診のタイミングについては、産科診療ガイドライン2023に次のように記載されています。

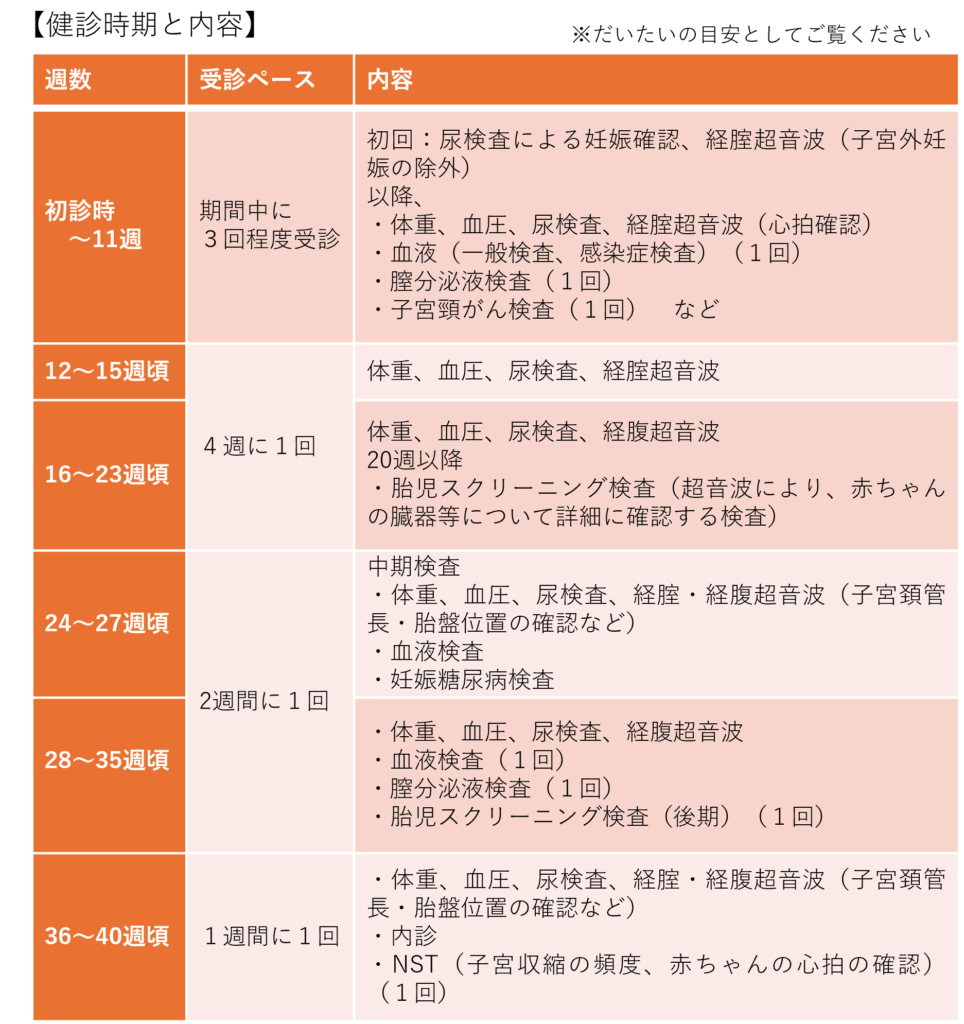

各回に行う健診の詳細は必ずこうと決まっているわけではなく、施設によって異なります。

大まかには次の表のような内容になっているところが多いようです。

なお、自治体には母子保健法13条の記述内容(市町村は、必要に応じ、妊産婦又は乳児若しくは幼児に対して、健康診査を行い、又は健康診査を受けることを勧奨しなければならない)に基づき、健診を受けるように妊婦さんに促していく義務があります。そのため、最低限必要な検査には、公費での補助が行われています。

妊娠がわかり、母子手帳をもらったときに、妊婦健診の受診券が一緒になっていて、健診の一部を公費負担する仕組みです。

負担額は地域によって差がありますが、14回分の健診が受けられるようになっています。

妊婦健診は大切!

妊娠中は体調に変化があるとはいえ、個人差も大きいものです。そのため、基本的に健康だったり、忙しかったりする妊婦さんの場合、「健診に行くのが面倒」「一回くらい飛ばしてもいいかな」……などと、ちらっと思ってしまうこともあるかもしれません。

ですが、妊婦健診の貢献度は、一般に考えられているよりずっと高いものです。

なぜなら、健診を受けていない妊婦さんの赤ちゃんが、死産や早期の新生児死亡に至った割合(周産期死亡率)は、非常に高いことがわかっているからです。2013年の「大阪府未受診妊娠調査報告」によれば、健診未受診だった妊婦さんの赤ちゃんの周産期死亡率は19.8。同年の日本全体の周産期死亡率(2.6)と比べると、7倍以上の数値となっていました(※1、2)。

医療の進歩に伴って全体の周産期死亡率が減り続けているのに、健診を受けていないだけで、周産期死亡率は数十年前に逆戻りしてしまっていたのです。

もちろん健診を受けない・受けられないこと自体に複雑な事情があると思われますので、単純に健診だけが赤ちゃんの死亡を食い止めているとは言い切れません。しかし、少なくとも妊娠中、継続的に医療とつながることが重要なのは間違いないでしょう。

妊娠は、それ自体は病気ではありませんが、つわりは多くの人に発生しますし、貧血や妊娠糖尿病、妊娠高血圧になったりもしますし、腰が痛い、疲れやすい、股関節がきしむ、赤ちゃんに内臓を押されて気持ち悪い……などなど、マイナートラブルも多様に生じます。なんの問題もなく出産にこぎつける方はほとんどいないといっていいのではないでしょうか。

定期的に医療とつながっていただくことで、医療者側は異常な徴候をすぐつかんで対処することが可能になります。元気だし、少しくらい大丈夫……と思う方もいるかもしれませんが、赤ちゃんのためにも、健診をスキップしないようにしてくださいね。

※1 大阪府未受診妊娠調査報告~4年間の成果と今後の課題~

※2 平成 25 年(2013)人口動態統計(確定数)の概況

この記事を書いた人(プロフィール)

富永愛法律事務所医師・弁護士 富永 愛(大阪弁護士会所属)

弁護士事務所に勤務後、国立大学医学部を卒業。

外科医としての経験を活かし、医事紛争で弱い立場にある患者様やご遺族のために、医療専門の法律事務所を設立。

医療と法律の架け橋になれればと思っています。