絨毛膜羊膜炎(CAM)

お母さんのトラブル

切迫早産などを含めると、妊娠・出産による合併症は全妊産婦の50%以上に発生すると言われています。

それだけ多くのトラブルが起こりやすい、妊娠・出産。

ここでは重篤化すると危険なお母さんに起こるトラブルを紹介します。

絨毛膜羊膜炎(CAM)

どんな病気?

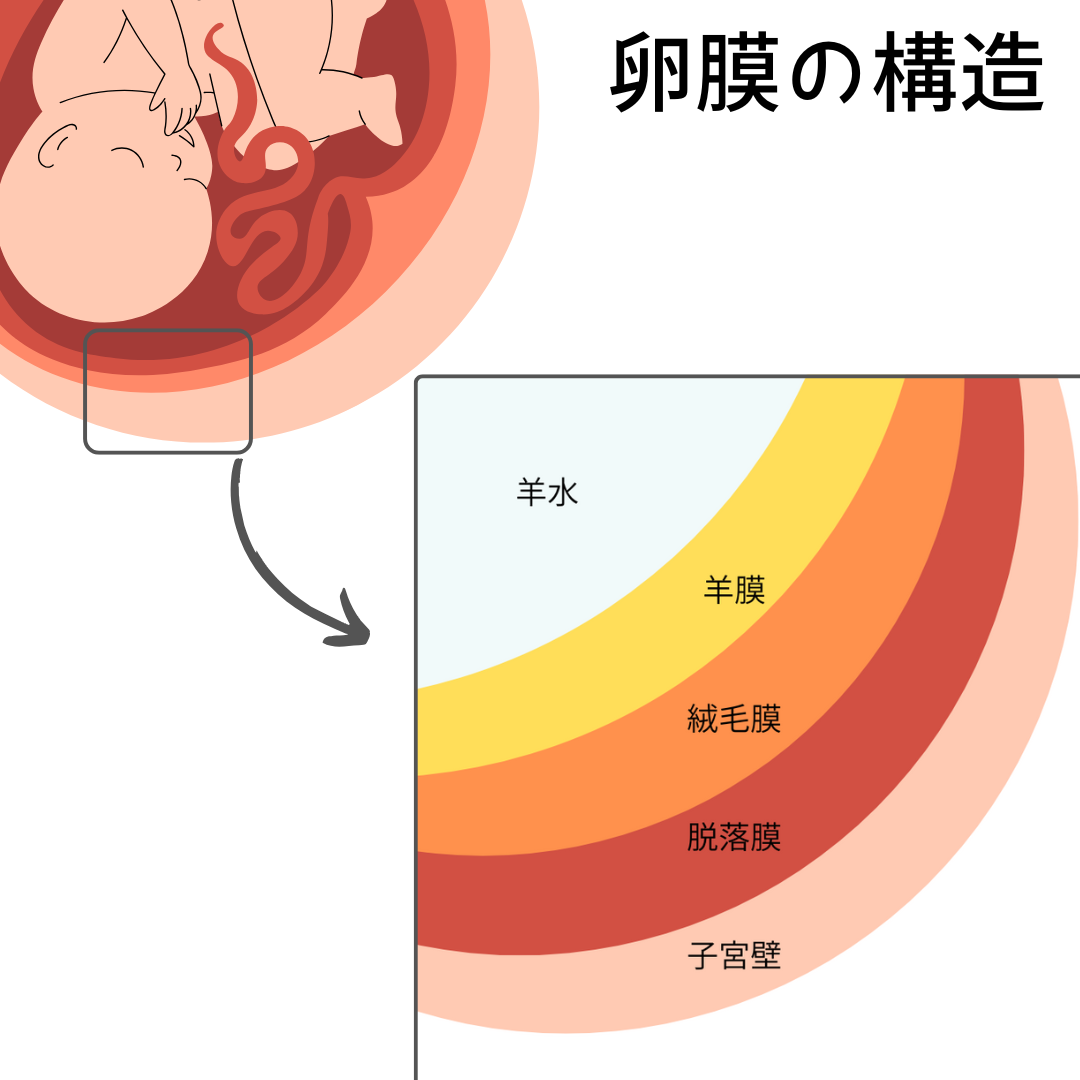

赤ちゃんを包んでいる卵膜は、3層構造になっています。内側から➀羊膜➁絨毛膜➂基底脱落膜となっています。

絨毛膜・羊膜とは、卵膜の内側(赤ちゃん側)の2層にあたり、絨毛膜羊膜炎は、そこに細菌やウイルスが感染して、炎症がおこる病気です。

炎症の部分に集まった白血球は、細菌をやっつける過程で、細胞と細胞を結びつけるコラーゲンを溶かす物質も放出します。

その影響で、子宮の入り口が軟化したり(子宮頸管熟化)、卵膜が弱まって一部が破れる破水が起きたり、子宮の収縮が引き起こされることがあります。

このため、絨毛膜羊膜炎は早産の大きな原因といわれています。

絨毛膜羊膜炎は、お母さんに症状が出ることもありますが、無症状のこともあります。

どちらかというと絨毛膜羊膜炎はお母さん側ではなく、赤ちゃんのお腹の中での感染だととらえるほうがわかりやすいです。

赤ちゃんや、赤ちゃんがいるエリア(子宮やへその緒)に感染の影響が及んだために、赤ちゃんが「危ないよ」「苦しいよ」とサインを送る、

そのサインが妊婦さんの発熱や腹痛になる――そんなイメージです。

どんな症状?

絨毛膜羊膜炎は、感染が進んで妊婦さんに症状が出ている状態の「顕性」と、その手前で、まだ自覚症状がない状態の「不顕性」とに分類されます。

顕性の場合には、38℃以上の高熱、脈の増加(毎分100回以上)、下腹部の痛みや圧痛(押したときの痛み)、おりものの異臭などが現れてきます。

- 38℃以上の発熱

- 心拍数が増える(毎分100回以上)

- 下腹部の痛み、圧痛(お腹を押すと痛む)

- おりものなどの異臭

一方で、不顕性の場合、妊婦さん自身には症状はほぼありません。

経験談として「軽いお腹の張りを感じた」と話す方もいるようですが、いつもと変わらない程度なら受診を考えるほどではなく、誰にでも出る症状でもないようです。

診断

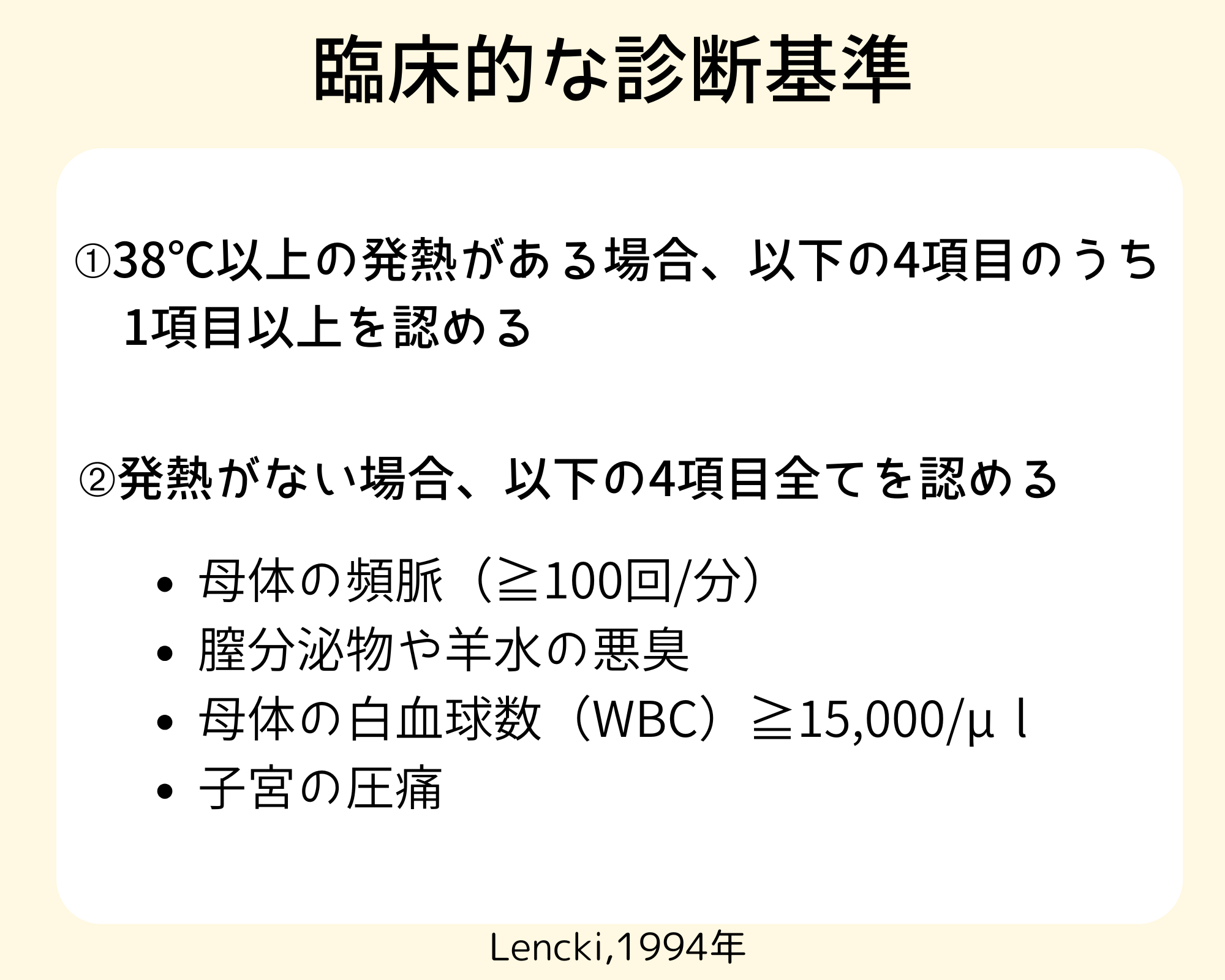

絨毛膜羊膜炎の診断は、発熱や脈の速さの確認、血液検査による白血球数の確認などでなされます。

最終的な診断は分娩後の胎盤を調べることでなされますが、分娩前は臨床的な診断基準が用いられています。

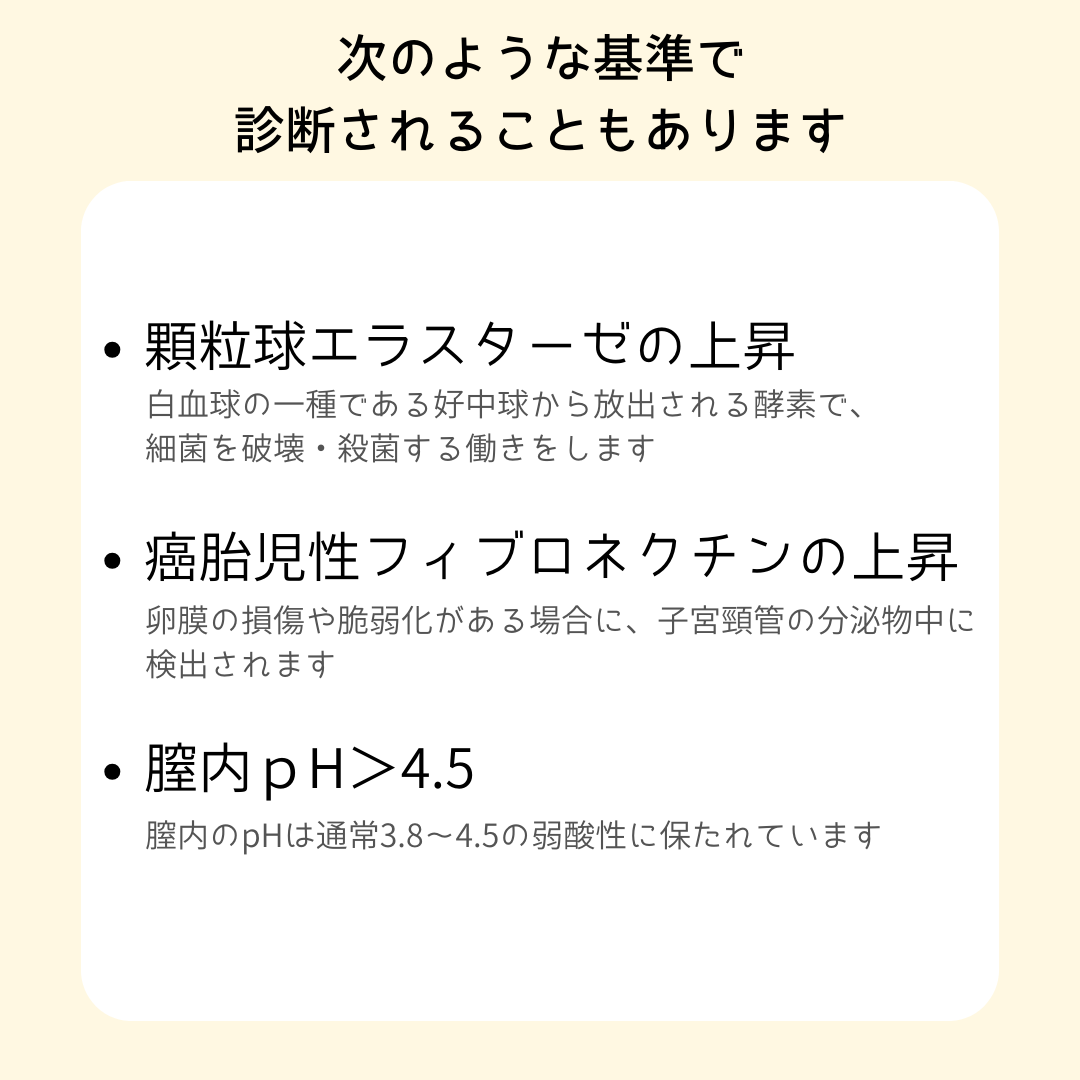

下記のような「早産マーカー」とされる物質の検査や膣内pHの確認も診断基準には含まれますが、診断までの検査内容は、大学病院などの大きな病院とクリニックでは異なる場合もあります。

どんな

治療をするの?

不顕性で見つけられた場合、大切なのは顕性への進行を防ぐことです。

妊娠を続けられるよう、感染の広がりを抑える抗菌薬、早産を防止する子宮収縮抑制薬などの投与を行います。

症状が進んでいる場合には、早産そのものは避けることが難しいため、赤ちゃんの育ち具合をみながら一人ひとりに合わせた対応をします。

実は、出産を遅らせることは必ずしも正解ではありません。場合によっては、すぐに出産するほうが赤ちゃんにとって安全と判断される場合もあります。

その判断のカギは、感染の重症度と赤ちゃんの肺の育ち具合です。

妊娠中期の終わりから後期(妊娠26週以降)なら、お腹の外に出ても生きていけるくらいに肺が育っていると判断して「妊娠を終了させる」、つまり分娩が選択される可能性があります。

しかし、それより前の場合は肺が未熟と考えられることから、なるべく長くお腹の中に留まってもらえるよう治療を進めることが多いようです。

治療には抗菌薬や、赤ちゃんの肺を成長させる副腎皮質ステロイドなどが使われます。

予防

するためには?

絨毛膜羊膜炎は、症状がないうちに見つけて治療につなげたい病気です。

妊婦健診は大切な機会ですので、ぜひ確実に受けるようにしてください。

なるべくストレスをためず、しっかり食べて、睡眠をとり、健康的な生活をして、免疫力を落とさないことを心がけるのも大切です。

膣内の細菌が異常に繁殖し(細菌性膣症)、それが身体の奥に向かって感染を広げることで絨毛膜羊膜炎に至るケースもよくあります。

おりものの増加、においの変化、かゆみなどを自覚したら、医師に相談しましょう。

ほかにも、歯周病も絨毛膜羊膜炎に関わるといわれますので、お口のトラブルも放置しないことをおすすめします。